Dernières actualités

Histoire

16 avril 2024

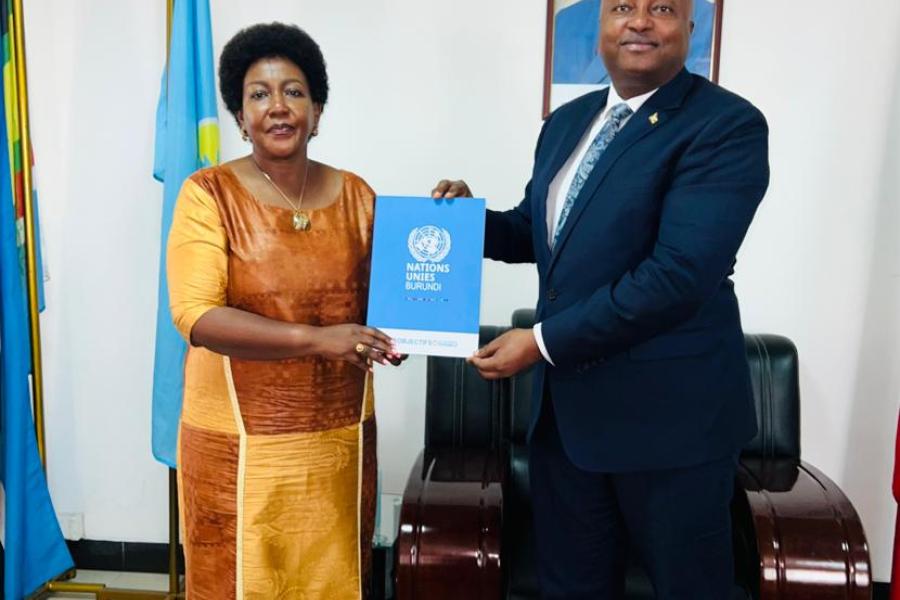

Prise de Fonction de la nouvelle Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Burundi.

Pour en savoir plus

Communiqué de presse

16 avril 2024

Prise de Fonction de la nouvelle Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Burundi.

Pour en savoir plus

Vidéo

27 mars 2024

Célébration du 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) au Burundi

Pour en savoir plus

Dernières actualités

Les objectifs de développement durable au Burundi

Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU au Burundi:

Histoire

28 décembre 2023

Exposition « à la découverte des ODD »

Le Centre d'Information des Nations Unies au Burundi a organisé une exposition « à la découverte des ODD » à l’intention des jeunes étudiants des Universités de Bujumbura, en vue de les informer et les sensibiliser sur les Objectifs de développement durable (ODD). 17 stands d’information correspondant à 17 ODD ont été érigés pour expliquer au public en général et les centaines d’étudiants invités, les objectifs de développement durable et leurs cibles.

L’Agenda 2030 représente une feuille de route universelle qui permettra d’orienter l’avenir de la planète vers des sociétés durables, plus résilientes et inclusives engagées pour la paix, a indiqué le Coordonnateur Résident du système des Nations Unies au Burundi, monsieur Abdou Dieng lors de son discours. Pour ce faire, le Burundi est appelé à accompagner son engagement à l’agenda 2030 d’une véritable volonté politique, d’une stratégie de mise en œuvre permettant d’évaluer les progrès réalisés vers l’atteinte des ODD, a-t-il précisé.

Pour y arriver, il est indispensable que les jeunes générations, en particulier les étudiants qui constituent la pépinière pour l’avenir de la nation prennent connaissance des Objectifs du Développement Durable. « L'atteinte des ODD ne saurait être possible sans l'implication des jeunes », a indiqué lors de son allocution, Desire Ndagijimana, Responsable du CINU, précisant que c’est dans ce contexte que le Centre d’Information des Nations Unies, dont l’une des missions est de réaliser des activités d’information, d’éducation et de sensibilisation aux ODD a organisé cette exposition « à la découverte des ODD ».

L'affluence des jeunes était grande dans le compound du Centre d’Information des Nations Unies, pour visiter les stands ODD. La présence massive des jeunes à cette exposition, témoigne de leur engouement pour découvrir les ODD et contribuer à leur mise en œuvre. « L'atteinte des ODD ne saurait être possible sans l'implication des jeunes », a indiqué lors de son allocution, Desire Ndagijimana, Responsable du CINU.

Des centaines d’étudiants ont par la suite participé à un dialogue avec le Coordonnateur résident du système des Nations Unies, Monsieur Abdou Dieng, lors de cette exposition ODD. Les échanges ont porté sur le processus ayant conduit les états membres de l’Onu à l’adoption de l’Agenda 2030 des ODD et le rôle de l’Onu dans le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre. Les jeunes ont également exprimé leur pessimisme quant à la possibilité pour le Burundi et pas mal d’autres pays de réaliser les ODD à l’horizon 2030.

1 / 5

Histoire

19 septembre 2023

En prélude au Sommet de l'ONU sur les ODD, le Burundi élabore son Rapport à mi-parcours de la mise en œuvre de ces objectifs mondiaux

En préparation du Sommet des Nations Unies sur les Objectifs de Développement Durable qui se déroule à New York du 18 et 19 septembre 2023, le PNUD Burundi a appuyé le gouvernement pour élaborer le Rapport à mi-parcours (2015 – 2023) de suivi de la mise en œuvre des ODD au Burundi.

Le rapport de mise en œuvre des ODD à mi-parcours au Burundi, élaboré avec l’appui du PNUD a été validé le 24 août 2023, en présence du Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique, au terme d’un atelier de réflexion pour examiner les progrès accomplis, identifier les contraintes, tirer les leçons, et le cas échéant, réajuster les politiques et réorienter les programmes pour s’assurer que le Burundi est sur la trajectoire de l’atteinte des ODD à l’horizon 2030.

Conformément à la méthodologie recommandée au niveau international, ce rapport est le résultat d’une analyse intégrée et d’une consultation nationale générale, inclusive et participative des acteurs et partenaires du développement, incluant des représentants des différents groupes et couches de la société burundaise.

Le rapport sur les ODD 2023 du Burundi dresse un tableau réaliste de la situation et note les avancées significatives sur certaines cibles prioritaires en voie d’être atteintes, notamment dans le domaine de l’élimination de la faim, la santé, et l’éducation. D’autres sont sur la bonne voie mais connaissent un retard, pendant que d’autres sont hors de trajectoire d’atteinte. Malgré un contexte difficile qui a négativement impacté la mise en en œuvre de l’agenda 2030, notamment la pandémie COVID 19 et la Guerre Russo Ukrainienne, le contexte économique international complexe, changeant et incertain et des défis persistants au niveau national, plusieurs actions et efforts volontaristes de la part du Gouvernement avec l’appui des partenaires ont ainsi porté des fruits.

Le PNUD a constamment accompagné le gouvernement du Burundi dans toutes les étapes de mise en œuvre des ODD depuis leur adoption en 2015 par les Etats membres de l’Onu, dont le Burundi.

Dans un premier temps, le gouvernement du Burundi a effectué, avec l’appui du PNUD, l’exercice de priorisation des cibles des Objectifs de Développement Durable (ODD). Les 49 cibles et 101 indicateurs priorisés ont été intégrés dans la formulation du Plan National de Développement du Burundi (PND 2018-2027) en vue d’accélérer le développement durable et inclusif du pays et la transformation structurelle de son économie.

Dans un deuxième temps, le PNUD a appuyé le gouvernement du Burundi dans le processus de localisation des ODD, pour leur intégration dans les Plans Communaux de Développement Communautaire (PCDC), en vue de s’assurer que le développement atteigne les plus vulnérables dans tous les coins du pays, pour ne laisser personne pour compte. Enfin, avec l’appui du PNUD, le gouvernement du Burundi a préparé le premier Rapport National Volontaire de suivi de la mise en œuvre des ODD en 2020 et le Rapport d’actualisation des indicateurs ODD en 2021.

Avec ce rapport, le PNUD accomplit son mandat d'intégrateur au sein du Système des Nations Unies, rôle visant à connecter et à fournir des services et plateformes favorisant la collaboration pour la réalisation les Objectifs de développement durable

Réunis au Sommet des Nations Unies sur les ODD à New York, les chefs d'État et de gouvernement évalueront l’état d’avancement de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et fourniront des orientations politiques de haut niveau en vue de l’accélération de la réalisation des objectifs convenus et surtout de transformer les économies.

1 / 5

Histoire

04 septembre 2023

Le projet PRRPB clôture ses activités sur des marques de grandeur des populations bénéficiaires

« Tout est bien qui finit bien » dit-on, le Projet de Restauration et de Résilience des Paysages du Burundi (PRRPB) clôture ses activités le 30 septembre 2023 sur un gage de grandeur. Les populations bénéficiaires, l’appareil administratif, les services techniques du ministère de l’Environnement, Agriculture et Elevage, etc. sont unanimes sur la grande qualité des prestations fournies à près de 10 000 bénéficiaires et surtout les résultats atteints, comme traces indélébiles dans la zone d’intervention, par la composante Champs Ecoles des Producteurs – CEP – mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Financé par la Banque Mondiale, la composante CEP avait la délicate mission de contribuer à la limitation de la pression exercée sur les ressources naturelles par la forte densité de la population (plus de 370 hab/ km²) dans un contexte de changement climatique. La résilience de la population face aux nouvelles réalités climatiques était dans le viseur de la FAO dès le début de ses interventions en novembre 2020.

Au bout de 3 ans d’activités dans les communes de Buhinyuza en province Muyinga, et Isare en province Bujumbura, et 1 an dans la commune Matongo en province Kayanza, le projet PRRPB a de quoi être fier. Il est intervenu dans 31 collines dont Ntobwe, Gitaramuka, Gasave, Kiyange, Bunywana,Karehe, Nyaruhengeri, Kibimba, Muramba, Bugungu et Karongwe dans la commune de Buhinyuza ; Benga, Karunga, Kwigere, Gishingano, Caranka, Nyambuye, Rushubi, Rutegama, Nyakibande et Bibare dans la commune Isare ; et Rudehe, Mpemba, Bihunge, Munini, Nyarumanga, Bwisange, Nyakibingingo, Matongo et Muganza dans la commune de Kayanza où il a appuyé près de 10 000 agro-éleveurs.

Vulgarisation des bonnes pratiques agricoles et d’élevage

Deux tiers des 10 000 agro-éleveurs ont bénéficié des formations par apprentissage sur terrain des bonnes pratiques agricoles à travers les CEP. Les techniques apprises et appliquées par les membres et les non membres des groupes CEP sont notamment l’utilisation de semences sélectionnées, le semis en lignes le respect du calendrier cultural et des écartements, l’utilisation de la fumure organique, les techniques de tuteurage du haricot, l’analyse de l’agroécosystème-AESA et l’utilisation des bio pesticides contre les maladies et ravageurs des cultures et pour la conservation des récoltes.

Un tiers restant des membres des CEP qui s’étaient orientés dans l’élevage ont appris et pratiquent déjà, entre autres, les normes de construction des étables, respectent des normes d’alimentation, de la fabrication et le suivi de la reproduction. Le système d’alerte rapide fonctionne déjà.

Cela a été rendu possible par un réseau de formateurs internationaux et nationaux mis en place. 27maîtres formateurs nationaux, 400 facilitateurs endogènes et 50 facilitateurs externes ont été mobilisés et formés pour accompagner les agro-éleveurs.

Le corolaire de la mise en œuvre des bonnes pratiques accompagnées de la distribution de divers intrants agricoles dont les semences certifiées bio fortifiées aux agro-éleveurs, a été l’amélioration de la production, l’amélioration de la nutrition, l’amélioration de l’environnement et l’amélioration des conditions de vie.

« Vous n’avez pas besoin qu’on vous le dise, quand vous vous rendez sur les collines d’intervention du projet, vous constatez vous-même que les conditions de vie des populations qui ont été appuyées se sont nettement améliorées par rapport aux autres », témoigne Mme Alice Nsabiyunva Administratrice de la commune Matongo. Elle précise que les populations de Matongo ont de quoi manger et même des surplus pour le marché, parce que dit-elle, elles adoptent les bonnes pratiques agricoles apprises dans le cadre du PRRPB.

« Avant le projet, les enfants et moi-même, nous tombions fréquemment malades. Mais aujourd’hui, nous sommes bien portants car nous mangeons correctement et sainement avec l’apport dans nos plats en nutriments du haricot bio fortifié que nous avons récolté », affirme Mme Chantale Manirakiza, agro-éleveur de la colline Matongo, commune Matongo en province Kayanza. Celle-ci précise que grâce aux aliment augmentés en sels minéraux qu’elle consomme, elle est passée de 50kg à 57 kg.

L’amélioration de la nutrition était dès le départ dans l’œilleton de la FAO. Callixte Mbonyingingo, Expert Maître Formateur en CEP confirme que les agri éleveurs ont expérimenté les nouvelles variétés et ont constaté qu’elles sont les plus productives et plus nutritives que les anciennes variétés. « Un grand effort a été consacré à l’expérimentation et vulgarisation, au sein des CEPs, des variétés de semences certifiées contenant des sels minéraux - le fer, le zinc et la vitamine A - indispensables à la personne humaine surtout les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées », renchérit-il.

Amélioration de la production et création des AGR

Avant l’intervention du projet PRRPB, les populations bénéficiaires pratiquaient le semis dite « jujuta » - semis à la volée - une pratique très couteuse car elle utilise beaucoup de semences mais peu rentable. La révolution est venue par les bonnes pratiques agricoles dispensées par la FAO qui ont permis d’améliorer la production.

« Mon agriculture et élevage ont connu un essor fulgurant ces 3 dernières années. A titre illustratif, en saison 2022B j’ai récolté plus de 500kg de haricot dans un champ d’un demi hectare (1/2ha) où j’avais semé seulement 12kg. C’est une première dans mon histoire de cultivateur », témoigne Arthémond Nyandwi, agro-éleveur de la colline Nyakibande de la commune Isare en province de Bujumbura. Il précise que la même superficie, il était habitué à semer autour de 35kg de haricot et ne récoltait qu’une cinquantaine de kilos.

M. Nyanwi renseigne les formations obtenues en élevage lui ont révélé l’opportunité d’affaires en élevage. Celui-ci a investi l’argent obtenu de la récolte des saisons successives pour monter un petit projet d’élevage. Il élève déjà 2 vaches, 3 chèvres, 12 poules et 25 cobayes. Chaque espèce de ces animaux vit dans une étable construite suivant les normes apprises.

Des cas de succès à l’image de celui de M.Arthémond Nyandwi sont légion. La mise en œuvres des bonnes pratiques agricoles ont permis à Mme Belyse Tuyisenge de la colline Ntobwe, zone Gasave de la commune Buhinyuza dans la province de Muyinga de s’émanciper financièrement. « Je ne dépends plus de mon mari. Je contribue dans le bien être de notre ménage. Mon mari et moi, nous mettons ensemble les moyens pour exécuter les projets de développement. Dernièrement, nous avons acheté une parcelle de 2 millions. Sa valeur réelle dépasse aujourd’hui 7millions », se réjouit-elle.

M.Tuyisenge possède déjà un Kiosque et projette étendre ses exploitations agricoles pour avoir les moyens d’exécuter plusieurs projets qu’elle a en tête. Elle dit se préparer déjà à acheter une moto pour assurer le transport rémunéré.

Evoquant les résultats atteints, de nombreuses voix s’élèvent pour demander la mise à échelle des activités du projet à l’échelle nationale.

1 / 5

Histoire

01 août 2023

La Directrice Exécutive Adjointe de l’ONUSIDA et sous-Secrétaire Général Adjointe des Nations Unies, Christine Stegling, en visite au Burundi.

Pendant son séjour, elle s’est entretenue avec les membres du Gouvernement du Burundi, ses partenaires, la Société civile, les organisations non gouvernementales et la communauté sur la responsabilité et le leadership dans la riposte au VIH afin de contribuer à l’amélioration de la santé axée sur le respect des droits pour tous et afin de réaliser au Burundi les engagements mondiaux sur le VIH d’ici à 2025.

A son arrivée à l’Aéroport International Melchior NDADAYE de Bujumbura, elle a été accueillie par le Coordonnateur Résident a.i du Système des Nations Unies, Abdou Dieng, le Délégué de la Directrice Régionale de l’ONUSIDA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ben Wahab Abdoul Karim, la Directrice Pays de l’ONUSIDA, Marie Margarete MOLNAR et la Représentante Légale de l’ANSS (Association Nationale de Soutien aux Séropositifs et Malades du Sida), Jeanne GAPIYA NIYONZIMA.

Au deuxième jour de la mission, Madame Stegling, a tenu une réunion avec l’Equipe Pays des Nations Unies à laquelle ont été également conviés les Ambassadeurs et les représentants des institutions financières internationales œuvrant dans la riposte au VIH au Burundi. Cela a été l’occasion pour elle de partager le dernier Rapport Mondial sur le sida (« The Path to End AIDS », Global Update report, 2023) et d’échanger avec les partenaires sur les quatre priorités corporate de l’ONUSIDA et leur mise en œuvre au Burundi. Le même jour, la Directrice Exécutive Adjointe de l’ONUSIDA a participé aux cérémonies d’ouverture du forum sur l’éducation à la santé et au bien-être des jeunes, organisé par le Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique sous le haut Patronage de Son Excellence la Première Dame du Burundi, son Excellence Madame Angeline NDAYISHIMIYE. Elle a rappelé qu’une meilleure connaissance sur le VIH est corrélée à des taux réduits d’infection à VIH et que des programmes complets d’éducation et d’information à l’intérieur et à l‘extérieur de l’école peuvent protéger les filles contre l’infection par le VIH, contre la violence sexuelle, contre les grossesses chez les adolescentes et les mariages précoces tout en les autonomisant afin qu’elles puissent réaliser leur plein potentiel.

Elle a ensuite été reçue au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement par le Secrétaire Permanent et au Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre par la Ministre.

Leurs échanges ont porté sur l’implication des différents Ministères clés dans la riposte au VIH au Burundi. Elle a suggéré qu’il y ait une action nationale collective pour renforcer et améliorer la disponibilité et l’accès aux produits essentiels afin de mettre fin au Sida et aux autres pandémies.

Le troisième jour de la mission a été consacré à la société civile. Accompagnée par le Délégué de la Directrice Régionale et la Directrice Pays de l’ONUSIDA, Madame Stegling a échangé avec les organisations de la Société civile qui mettent en œuvre les actions de suivi dirigé par la communauté sur leur expérience au Burundi dans les différentes provinces du pays et sur l’intérêt pour la réponse nationale au VIH et l’élimination de l’épidémie. Cette rencontre a été une occasion de redynamiser l’observatoire communautaire, d’identifier les gaps et les goulots d’étranglement ainsi que les voies de solutions.

Le suivi dirigé par la communauté CLM est une approche qui consiste à améliorer l’accès aux soins de qualité, au respect des droits humains, des personnes vulnérables vivant avec le VIH, et des personnes à haut risque d’infection.

Le séjour de la Directrice Exécutive Adjointe de l’ONUSIDA au Burundi a été clôturé par la visite du Centre de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, dénommé TURIHO de l’ANSS suivie par le parrainage de la soirée de Gala pour célébrer les trente ans d’existence de l’ANSS.

1 / 5

Histoire

06 juillet 2023

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aide un premier groupe de réfugiés burundais vivant au Malawi à se rapatrier volontairement au Burundi

Neuf ménages de 33 refugies burundais vivant au Malawi sont arrivés à l’aéroport Melchior Ndadaye ce 5 juillet 2023. Malgré la fatigue occasionnée par un long voyage, leurs visages rayonnaient de joie, heureux de revenir au pays natal après un exil de plus de cinq ans pour la plupart d’entre eux.

Gahungu*, 52 ans, est l’un des réfugiés de ce premier groupe qui est arrivé à bord d’Ethiopian Airlines ce 5 juillet 2023. Ce père d’une famille de quatre enfants est originaire de Mabanda en province de Makamba au sud du Burundi.

« Je suis content de retourner au Burundi mon pays natal, même si je dois refaire ma vie à partir de rien pour pouvoir nourrir ma famille », a dit Gahungu.

Partis en 2019, Gahungu et sa famille ont fui en passant par la Tanzanie. Ils ont dû marcher de longs jours et de longues nuits. Après ce périple difficile d’un mois et demi, ils ont traversé la frontière qui sépare la Tanzanie et le Malawi.

« Nous avons eu beaucoup de chances, car il y a beaucoup de burundais qui se sont noyés dans la Fleuve Songo à la frontière avant de traverser. La police malawite à la frontière n’est pas toujours tendre avec les demandeurs d’asile », a observé Gahungu.

Après un bref séjour de trois jours au centre de transit de Karonga, ils ont été installés au camp de Zareka où ils ont été assistés par le HCR. Gahungu a pu compléter l’assistance humanitaire reçu du HCR en continuant son métier de maçon au camp. Malheureusement, a-t-il commenté, à cause de l’hostilité grandissante envers les étrangers, il ne pouvait pas sortir du camp pour travailler pour la population locale afin de gagner plus d’argent.

Gahungu compte reconstruire de nouveau une vie avec sa famille à Mabanda où ils vivaient avant de fuir. Il compte sur les différents acteurs humanitaires pour l’aider dans cette réintégration difficile, car, dit-il, il s’agit de repartir de rien.

Le HCR continue de faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés burundais dans les pays voisins et dans la région. Il a récemment revu à la hausse l’assistance humanitaire, y compris l’allocation financière et l’assistance en matériaux de construction pour les plus vulnérables.

« Nous continuons d’assister les réfugiés burundais qui expriment la volonté de rentrer dans le pays. Nous en appelons à nos partenaires et aux bailleurs de fonds de nous soutenir pour une meilleure réintégration des rapatriés afin que le rapatriement soit une véritable solution durable », a dit Brigitte Mukanga Eno, Représentante du HCR au Burundi.

Le HCR et les Gouvernements du Burundi et de Malawi ont récemment signé des lettres d’échanges pour le rapatriement volontaire des réfugiés burundais vivant au Malawi où vivent 10 676 réfugiés et demandeurs d’asile burundais.

Depuis le début du rapatriement en 2007, le HCR a déjà facilité le rapatriement de 212 000 réfugiés burundais des pays voisins et de la région. Il reste encore dans la région environ 300,000 réfugiés burundais.

1 / 5

Histoire

16 avril 2024

Prise de Fonction de la nouvelle Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Burundi.

La Nouvelle Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Burundi, Madame Violet KAKYOMYA, a rencontré son Excellence Albert SHINGIRO, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement du Burundi, ce lundi 15 Avril 2024. Au cours de cette rencontre, Madame KAKYOMYA a présenté les copies figurées des lettres de créances au Ministre SHINGIRO et a exprimé sa joie de servir pour le développement du Burundi. Le Ministre SHINGIRO a réaffirmé sa disponibilité et celle du gouvernement du Burundi à collaborer avec la nouvelle Coordonnatrice Résidente et tous les membres de l’Équipe Pays des Nations Unies à travers la mise en œuvre du Plan Cadre de Coopération entre le Burundi et le système des Nations Unies.Madame KAKYOMYA a été nommée dans ses nouvelles fonctions par le Secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Antonio Guterres, avec l’approbation du gouvernement du Burundi. A ce titre, Madame KAKYOMYA est la représentante du Secrétaire général des Nations Unies et la plus haute représentante du Système des Nations Unies pour le développement au Burundi. Elle assume la responsabilité générale de la coordination des activités opérationnelles pour le développement menées par les agences des Nations Unies au Burundi.

1 / 5

Histoire

02 avril 2024

Le Burundi avance progressivement vers l’éradication de la tuberculose

La tuberculose est un problème de santé publique au Burundi. Elle constitue la 3ème maladie en matière de comorbidité dans le pays. Selon le DIHS2, (District Health Information Software 2), publié le 26 février 2024, le pays a enregistré en 2023, 7 940 cas de tuberculose toute forme confondue.La prévalence de la maladie s’explique par la prédominance d’un certain nombre de facteurs favorisants dans le pays, soutiennent les spécialistes. « Le Burundi est un pays pauvre où sévissent malheureusement certains vices et pathologies comme le tabac, l’alcool, le diabète, l’infection par le VIH, la malnutrition, etc. Autant de maux qui rendent la population vulnérable à la tuberculose », explique le Dr Osias Ntahombaye, Directeur du Centre antituberculeux de Bujumbura. Pour renforcer la lutte contre cette maladie le Ministère de la santé du Burundi a opté pour la décentralisation des centres dédiés, soit une unité de traitement pour environ 57 000 habitants. Ainsi le pays dispose, sur toute l’étendue du territoire national, de 222 centres antituberculeux dont le Centre antituberculeux de Bujumbura, une structure de référence, qui accueille près du tiers des patients touchés par cette maladie pulmonaire au Burundi. Dans chaque centre antituberculeux, la prise en charge se fait conformément au standard international requis par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). « Nous suivons le protocole en vigueur depuis l’accueil du malade jusqu’à sa guérison. Nous exigeons que ceux-ci soient mis sous TDO, le traitement directement observé », indique le Dr Ntahombaye. « Nous n’enregistrons aucun cas d’abandon et au moins 95 % des patients recouvrent la santé. » Les résultats du centre de Bujumbura reflètent ceux des autres centres antituberculeux.Dans son élan vers l’éradication de la tuberculose conformément à la stratégie mondiale « Mettre fin à la tuberculose d’ici à 2030 », le Burundi fait face à certains défis. Il s’agit notamment de la faible notification de la tuberculose chez l’enfant et de la tuberculose multirésistante, la faible recherche des sujets contacts autour des cas index et la faible utilisation systématique de l’appareil GenXpert dans le diagnostic.Pour relever ces défis, l’OMS a entre autres soutenu la formation des travailleurs de la santé sur les différentes étapes de la prise en charge et aussi sur l’utilisation des appareils GenXpert recommandés pour le dépistage précoce. Les séances de renforcement de capacités insistent sur le traitement approprié des cas de résistance et sur la prise en charge de la co-infection tuberculose/VIH. L’OMS accompagne aussi le pays pour les évaluations/revues externes du programme de lutte contre la tuberculose qui permettent de doter le pays de nouveaux plans stratégiques. Avec la mutualisation des efforts, en 2023 le Burundi a été classé parmi les pays ayant fait un énorme progrès dans l’éradication de la tuberculose, d’après la revue externe du Programme tuberculose, réalisée avec l’appui de l’OMS. Au cours de cette année, le pays a enregistré 95 % de succès thérapeutique, 99.6 % des patients tuberculeux ont été dépistés au VIH et tous les patients coinfectés TB/VIH sont mis sous traitement anti rétroviral. Durant la même période, le Burundi a réduit de 16 % les décès liés à la tuberculose et de 45 % l’incidence de la tuberculose.Selon la Dre Joselyne NSANZERUGEZE, Directrice du Programme national intégré de lutte contre la tuberculose (PNILT), cette performance est le fruit de plusieurs actions. « La décentralisation du traitement au niveau des formations sanitaires, la disponibilité des médicaments à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, la disponibilité d’un réseau flotte permettant de gérer les questionnements des prestataires liés à la prise en charge des malades, ce qui permet de réduire les perdus de vue, les séances de counseling des patients en début du traitement pour les sensibiliser entre autres sur le respect de la prise quotidienne des antituberculeux, l’implication de la communauté dans le suivi des malades sous traitement à domicile », détaille la Dre Joselyne NSANZERUGEZE. Elle a également souligné la disponibilité des données de qualité pour orienter les mesures à prendre. Les progrès réalisés par le Burundi dans la lutte contre la tuberculose sont non seulement attribués à l’engagement des autorités nationales mais surtout aux sessions de renforcement de capacités dont bénéficient les prestataires de soins en matière de prise en charge de cette pathologie. « Le Burundi dispose d’énormes atouts pour éradiquer la tuberculose », assure la Dre Denise NKEZIMANA, Responsable du programme TB/VIH/Hépatites au Bureau de l’OMS au Burundi. « L’engagement du Gouvernement, la volonté des partenaires à appuyer la lutte contre la tuberculose, la décentralisation et l’intégration des services tuberculose dans les soins de santé primaires, la bonne couverture en termes de l’offre de service, l’approvisionnement régulier et ininterrompu en intrants liés au dépistage, l’existence d’un réseau de microscopie fonctionnel, intégrant un niveau intermédiaire avec un système de transport des échantillons qui permet de faire participer presque toutes les formations sanitaires du pays au diagnostic de la tuberculose, la disponibilité de GenXpert, l’implication communautaire de plus en plus grandissante constituent le socle de la lutte contre la tuberculose au Burundi », précise la Dre NKEZIMANA.Pour être plus efficaces, Jean Paul estime que les mesures de riposte devraient être accompagnées d’une bonne politique de prévention. « Si vous sentez les symptômes de la tuberculose, de grâce, ne perdez pas le temps. Rendez-vous immédiatement dans un centre de santé pour en savoir davantage sur votre état de santé. Et s’il s’avère que vous souffrez de la tuberculose, mettez-vous au traitement et suivez scrupuleusement les conseils des agents de santé », conseille Jean Paul, qui se remet progressivement. « La tuberculose a beau être une maladie grave, mais elle se guérit. En plus le traitement est gratuit. Heureusement, je suis bien mon traitement et je ne peux plus contaminer quiconque. »

1 / 5

Histoire

29 mars 2024

Cheminons ensemble avec la femme dans le développement en augmentant la production

Du thème national : « Cheminons ensemble avec la femme dans le développement en augmentant la production », la Journée internationale des droits de la femme au Burundi a été célébrée ce 08 Mars 2024, à Gitega, sous le haut patronage du Président de la République, Son Excellence Evariste Ndayishimiye et son Epouse.Un défilé des femmes du Burundi venant de plusieurs institutions a marqué les cérémonies du jour. Des messages de fierté, de plaidoyer et d'allégresse avec la Journée Internationale des Femmes 2024 ont été brandis par les femmes des OSC, des entreprises, des ONGIs, du système des Nation Unies, de la police, de l'armée.Dans la suite des discours, la Présidente du Forum National des Femmes a signalé qu’il se remarque toujours des violences à l’égard des femmes qui méritent des actions concrètes pour être éradiquer. Elle a martelé qu’il subsiste des gens qui n’ont pas honte du viol des filles. Les parents restent préoccupés par ce phénomène et sont en perpétuelle crainte pour leurs enfants laissés à la maison. Elle en a profité pour exhorter l’implication de tout le monde pour que ces abus soient bannis dans tout le pays."Garantir les droits des femmes et des filles dans tous les aspects de la vie est le seul moyen de bâtir des économies justes et prospères et de préserver une planète saine pour les générations de demain" dit Mr. Mathieu Ciowela, Coordinateur Résident a.i. de l'@UN_Burundi, #JIF2024. Le RC a.i. a rappelé que la commémoration de la Journée Internationale de la Femme est devenue une tradition au Burundi et que cet événement constitue une belle occasion pour : (i) Réfléchir sur le statut et la condition de la femme ; (ii) Dresser le bilan des progrès réalisés ; (iii) Célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes ordinaires qui jouent une partition extraordinaire dans la construction et l’organisation de la vie sociale, politique et économique de tous les pays monde et (iv) appeler à plus d’action en faveur de la réalisation tant attendue de l’égalité des sexes et autonomisation des femmes."Vous méritez le couronnement" dixit la Ministre du @GenreMinistere aux 15 élus de la #JIF2024. Leurs réalisations en matière de la promotion des droits de la femme ont relevé les défis afin de parvenir à l'égalité pour tous sans distinction basée sur le Genre au #Burundi.15 personnalités dont 2 hommes ont été primées et reçu des mains du Président de la République des certificats de reconnaissance pour avoir pu se démarquer dans la société et par leurs œuvres tant sociales que professionnelles pour la promotion du Genre.Dans son discours, le Président de la République a évoqué les coutumes et pratiques passées qui ne permettaient pas aux femmes et aux filles d'effectuer toutes sortes de travaux, notamment dans l'armée et à l'école, qui ne sont plus pratiqués. Il a salué les entreprises féminines et les banques féminines qui œuvrent au développement de l'économie du Burundi. Il a terminé son message en appelant les femmes et les filles à continuer d'œuvrer pour le développement du pays.Le discours du Président a été suivi par l’hymne de la femme qui a marqué la fin des cérémonies folkloriques au stade Ingoma de Gitega.

1 / 5

Histoire

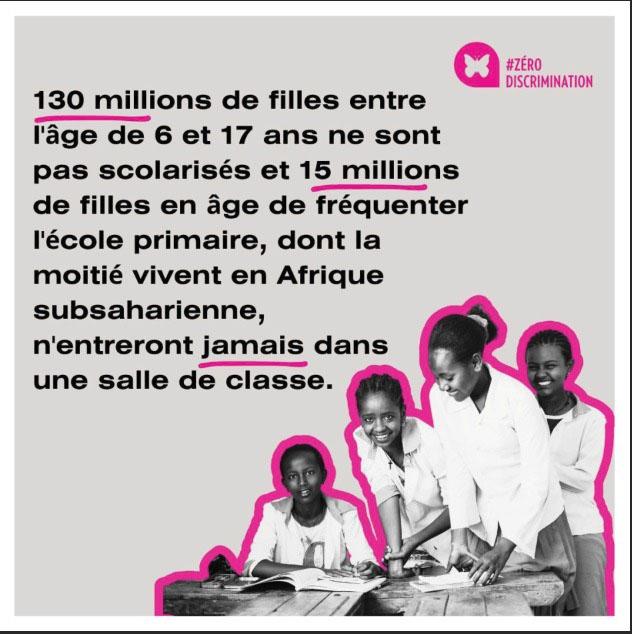

11 avril 2024

ONUSIDA marque le 10ième anniversaire de la Journée Zéro Discrimination et lance un appel en faveur de la protection des droits humains en tant que moyen de protéger notre santé

Le 1er mars de chaque année, le monde célèbre la Journée Zéro Discrimination, une occasion de nous souvenir qu’au Burundi, selon l’Enquête Stigma Index de 2021, en moyenne 41.8% des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ont été victimes de stigmatisation et de discrimination. Ce phénomène est plus ou moins marqué selon les provinces (76% à Karusi vs 20% à Rumonge). L’auto-stigmatisation touche 57.2% des PVVIH en moyenne. Ce taux est plus important chez les femmes (61.8%) que chez les hommes (49,5%). Ces taux sont très loin de la cible de 10% de PVVIH prônés par la Stratégie Mondiale de Lutte contre le sida qui invite à les atteindre à l’horizon de 2025. A cette occasion, le Bureau Pays de l’ONUSIDA Burundi a mené des actions de sensibilisation et partagé sur les réseaux sociaux les messages du senior management de l’ONUSIDA au niveau mondial et régional. Ainsi celui de la Directrice Exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima, nous rappelle que : « Les atteintes aux droits constituent une menace pour la liberté et la démocratie et sont préjudiciables à la santé. La stigmatisation et la discrimination font obstacle à la prévention, au dépistage, au traitement et à la prise en charge du VIH, et freinent les progrès vers l’éradication du sida d’ici à 2030. Protéger la santé, c'est protéger les droits humains. En défendant les droits de tous, nous serons en mesure d’atteindre les objectifs de développement durable et de garantir un monde plus sûr, plus juste, plus aimable et plus heureux pour tous ». Dans le même esprit, la Directrice Régionale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Berthilde Gahongayire, délivre également un message fort : « Nous assistons aujourd’hui à une attaque sans précédent contre les droits humains, en particulier ceux des femmes. Les progrès durement acquis au cours de décennies précédentes sont aujourd'hui en péril. Qu'il s'agisse de l'inégalité d'accès à l'éducation et aux soins de santé ou de la discrimination systémique en matière de représentation politique et d'opportunités économiques, les femmes et les filles continuent d'être confrontées à des préjugés profondément enracinés qui entravent leur avancement. (…) Nous devons remettre en question l'idée fausse selon laquelle les droits des femmes sont en contradiction avec les valeurs culturelles ou traditionnelles et plaider en faveur de politiques inclusives qui autonomisent les femmes. »Outre la diffusion de ces messages, le Bureau Pays de l’ONUSIDA a confectionné dans le cadre de cette campagne, une centaine de posters en rapport avec le droit à la Santé et le droit à l’éducation, qui ont été multipliés et diffusés dans toutes les agences des Nations Unies, dans les médias publics et privés et auprès des acteurs clés de la partie nationale et de la société civile. Les messages de ces posters s’appuient sur des faits et des statistiques avérées au niveau mondial. Les posters suivants ont été retenus en fonction du contexte et/ou des problématiques spécifiques au Burundi :Toute personne a droit à la santé.Parce que les droits des filles à l’éducation, à l’égalité er aux services essentiels sont entravés, 4000 adolescentes et jeunes femmes contractent le VIH chaque semaine.130 millions de filles entre l’âge de 6 et 17 ans ne sont pas scolarisées er 15 millions de filles en âge de fréquenter l’école primaire, dont la moitié vivent en Afrique subsaharienne, n’entreront jamais dans une salle de classe.Le Bureau pays de l’ONUSIDA a continué ses actions de sensibilisation en participant à la célébration de la Journée Internationale de la Femme (JIF) le 8 mars, et les messages des deux personnalités citées ci- dessus pour marquer cet évènement ont été à nouveau diffusés à travers les médias locaux et les réseaux sociaux. Selon la Directrice Exécutive,« les injustices auxquelles les femmes sont confrontées ne sont pas des catastrophes naturelles auxquelles nous devons nous préparer, comme les ouragans ou les tempêtes. Elles sont d’origine humaine et, à ce titre, nous pouvons les déconstruire. » Quant à la Directrice Régionale, elle exhorte les uns et les autres : « En remettant en question les stéréotypes, en dénonçant les pratiques discriminatoires et en favorisant des environnements inclusifs, nous pouvons construire un avenir ou chaque femme et chaque fille peut s’épanouir et contribuer à une société plus inclusive, prospère et juste ». Rappelons que les femmes victimes de violences sont davantage susceptibles d’être infectées par le VIH. Ce risque est accru pour les 600 millions de femmes et de filles qui vivent dans les pays touchés par les conflits dans le monde et qui sont exposées à un danger supplémentaire de violence sexuelle.Enfin, la retraite du Groupe Thématique genre et droits humains, qui a eu lieu à Gitega du13 au 15 mars 2024, a été encore une fois l’occasion pour le Bureau pays de l’ONUSIDA de continuer son action de plaidoyer sur les questions d’accès à la santé et à l’éducation pour les filles. Ainsi, le Conseiller pays en appui communautaire de l’Onusida a partagé une présentation sur l’Initiative Education Plus soutenue par cinq Agences du Système des Nations Unies. Cette Initiative utilise la porte d’entrée de l’école pour renforcer les compétences et connaissances des adolescentes et jeunes filles à travers 5 piliers essentiels visant à mettre fin aux inégalités et à la discrimination à l’endroit de la jeune fille : l’achèvement de l’éducation secondaire de qualité ; l’accès universel à l’Education Sexuelle Complète ; la Santé et les Droits Sexuels et Reproductifs ; l’absence de Violence Basée sur le Genre ; la Transition Ecole-Emploi, la Sécurité Economique et l’Autonomisation.En conclusion, ensemble, soutenons les femmes et les filles qui luttent pour leurs droits et soyons une inspiration pour l’inclusion de tous. L’ONUSIDA réitère son engagement à poursuivre ses objectifs et engagements ambitieux impliquant la communauté tout entière pour mener une riposte efficace au VIH et atteindre les ODD d’ici à 2030.

1 / 5

Histoire

09 avril 2024

Le Burundi abrite la 9ième Journée Africaine de l’Alimentation scolaire et témoigne de l’impact des cantines scolaires sur l’avancement de l’éducation

Organisé autour du thème "Investir dans l'alimentation scolaire locale pour transformer les systèmes éducatifs - pour un avenir inclusif et prospère du continent africain" avec l’appui du PAM et de l’Union Africaine (UA), cet événement continental, présidé par S.E. le Président de la République du Burundi, a attiré les représentants de plus de 25 États membres de l'UA. Cette approche innovante de l'alimentation scolaire relie les écoles aux petits exploitants agricoles. Elle garantit aux producteurs des aliments locaux un marché fiable tout en assurant un approvisionnement stable en aliments frais, nutritifs et locaux aux écoliers. Alors que le continent africain est confronté à un ensemble complexe de défis qui entravent les progrès de l'éducation, le programme des cantines scolaires s’avère l’un des premiers filets de sécurité sociale permettant aux pays de ramener et de maintenir en classe les millions d’enfants déscolarisés. Ainsi, 9 pays africains sur 10 ont adopté une politique officielle d'alimentation scolaire. 66 millions d'enfants en Afrique bénéficient de programmes d'alimentation scolaire dont 84 % financés par les budgets nationaux. Au Burundi, les cantines scolaires portent déjà ses fruits. Au cours des échanges qui ont précédé la commémoration, le Directeur National des cantines scolaire, Liboire Bigirimana a révélé l’impact positif des cantines scolaires selon les résultats de l’Etude de l’Université de Havard: “Les écoles dotées de cantines au Burundi ont un taux de réussite supérieur de 5,1 pour cent et un taux d'abandon scolaire inférieur de 3,6 pour cent”, partage Liboire. Selon ce responsable, le rôle des repas scolaires dans la protection sociale, aide à réduire les coûts budgétaires des ménages vulnérables d'environ 7 pour cent. Ce responsable n’a pas manqué de souligner l’impact du programme des cantines scolaires sur l’économie : “Une injection de 3,6 millions d'USD provenant d'achats locaux en 2023 a eu un impact sur l'économie du Burundi, améliorant le niveau de vie des petits exploitants agricoles, selon les résultats des recherches de cette de l'université”. Ainsi, chaque dollar investi dans le programme burundais d'alimentation scolaire basée sur la production locale génère 5,2 dollars de rendement économique pour le pays, ajoute-t-il. Dans son discours d'ouverture, S.E. Évariste Ndayishimiye, Président de la République s’est engagé à s’investir davantage dans ce programme qui facilite l’accès à l’éducation pour tous et booste l’économie locale : ‘Le Gouvernement du Burundi dans ses priorités d’assurer la sécurité alimentaire et la croissance économique s’est fixé l’objectif d’atteindre la couverture universelle de l’alimentation scolaire d’ici 2032 “a indiqué le chef de l’Etat Burundais. Il a ajouté que le budget alloué à l’alimentation scolaire a triplé passant de 4,8 à 12,5 milliards de FBU pour l’exercice 2023-2024 pour permettre une alimentation scolaire locale et universelle. La directrice exécutive du PAM, Mme Cindy McCain, à travers un message vidéo a salué l’engagement des gouvernements et différents partenaires dans la mise en œuvre des programmes scolaires et a fait appel à davantage de financement. “ J’invite toutes les parties prenantes à renforcer leur partenariat par des plans concrets, un financement durable et une collaboration plus étroite, afin d'assurer le développement et l'éducation des enfants”.

1 / 5

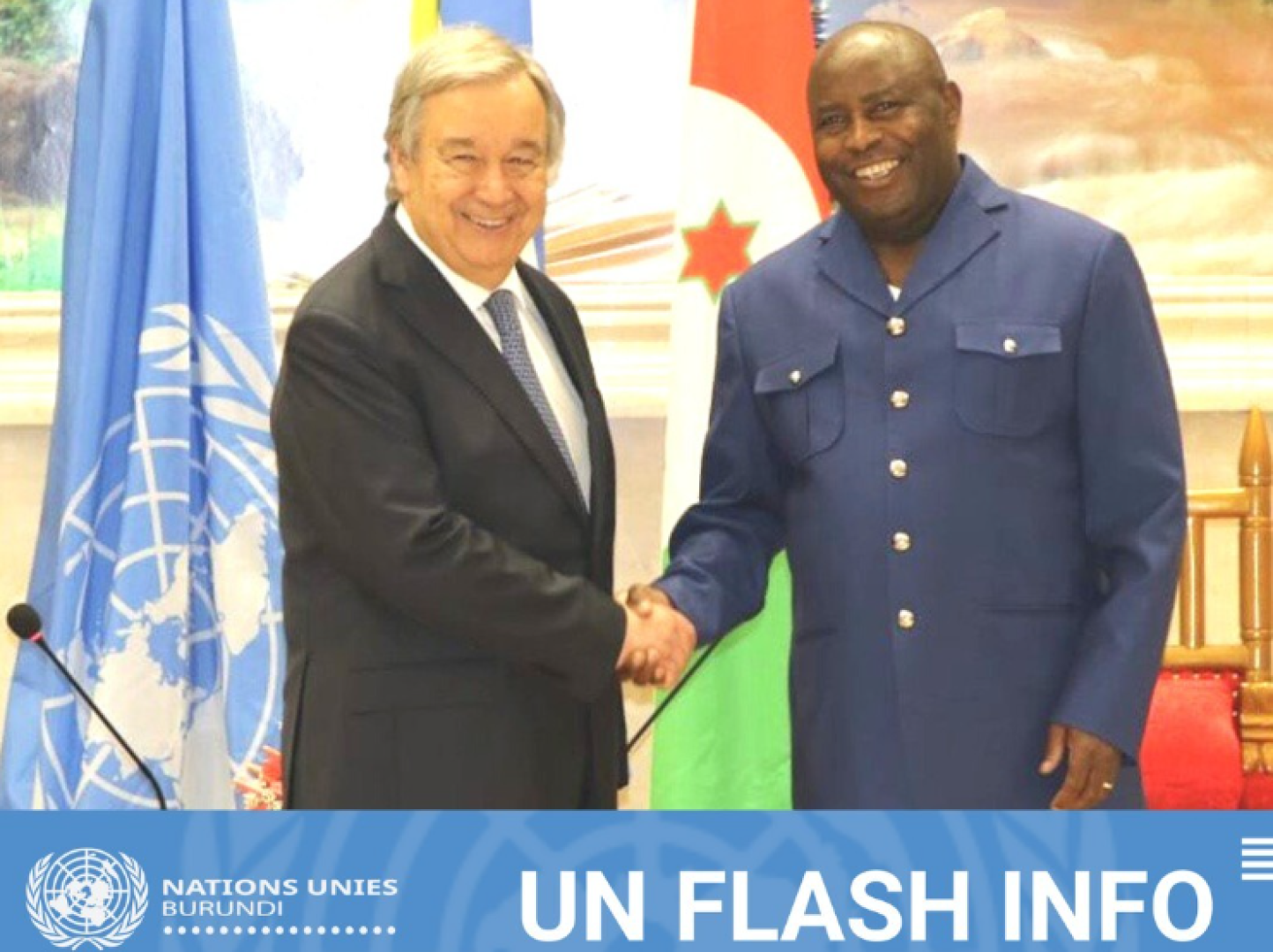

Communiqué de presse

16 avril 2024

Prise de Fonction de la nouvelle Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Burundi.

Au cours de cette rencontre, Madame KAKYOMYA a présenté les copies figurées des lettres de créances au Ministre SHINGIRO et a exprimé sa joie de servir pour le développement du Burundi. Le Ministre SHINGIRO a réaffirmé sa disponibilité et celle du gouvernement du Burundi à collaborer avec la nouvelle Coordonnatrice Résidente et tous les membres de l’Équipe Pays des Nations Unies à travers la mise en œuvre du Plan Cadre de Coopération entre le Burundi et le système des Nations Unies.Madame KAKYOMYA a été nommée dans ses nouvelles fonctions par le Secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Antonio Guterres, avec l’approbation du gouvernement du Burundi. A ce titre, Madame KAKYOMYA est la représentante du Secrétaire général des Nations Unies et la plus haute représentante du Système des Nations Unies pour le développement au Burundi. Elle assume la responsabilité générale de la coordination des activités opérationnelles pour le développement menées par les agences des Nations Unies au Burundi.En outre Madame KAKYOMYA assumera le rôle de leader de l'Equipe-pays des Nations Unies composée de 17 agences résidentes, en rassemblant et fédérant les agences de l’ONU au Burundi afin de continuer à renforcer la cohérence et l'efficacité de leur action au service du développement du Burundi.Pour rappel, les fonctions de Coordonnateur Résident, en tant que représentant du Secrétaire général, sont définies au paragraphe 34 de l’annexe à la résolution 32/197 de l’Assemblée Générale, en date du 20 décembre 1977, relative à la coordination des activités opérationnelles pour le développement menées par le système des Nations Unies au niveau des pays, et au paragraphe 7 de la résolution 72/279 de l’Assemblée Générale, en date du 31 mai 2018, concernant le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement.

1 / 5

Communiqué de presse

03 janvier 2024

Vœux du Secrétaire général de l’ONU pour la nouvelle année 2024

Notre planète est en danger.

2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée.

Les populations ploient sous la pauvreté et la faim qui ne cessent de s’aggraver.

Les guerres sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes.

La confiance fait cruellement défaut.

Mais ce n’est pas en pointant quiconque du doigt ni en pointant des armes que l’on arrivera à quelque chose.

L’humanité est plus forte lorsqu’elle fait front commun.

2024 doit être l’année du rétablissement de la confiance et de l’espoir.

Nous devons unir nos forces par-delà les clivages pour trouver des solutions communes.

Pour l’action climatique.

Pour des perspectives économiques et un système financier mondial plus équitable qui profite à tout le monde.

Ensemble, nous devons nous élever contre la discrimination et la haine qui empoisonnent les relations entre les pays et entre les communautés.

Et nous devons veiller à ce que les nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle, soient une force au service du bien.

L’ONU continuera de mobiliser le monde en faveur de la paix, du développement durable et des droits humains.

Prenons la résolution de faire de 2024 une année placée sous le signe de la confiance et de l’espoir pour concrétiser tout ce que nous pouvons accomplir ensemble.

Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de paix pour la nouvelle année.

https://www.facebook.com/UNBurundi/videos/334293666146983/https://www.facebook.com/UNBurundi/videos/334293666146983/

1 / 5

Communiqué de presse

07 décembre 2023

Journée Internationale des Personnes Handicapées - Allocution de M. Abdou Dieng, Coordonnateur Résident du système des Nations Unies au Burundi

Je voudrais pour commencer remercier l’Institut Saint Kizito qui nous a invités à commémorer cette Journée Internationale des Personnes handicapés en ce 06 décembre 2023.

Cette Journée se situe au confluent de plusieurs autres événements de grande envergure, en l’occurrence les 16 Jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et filles lancés le 27 novembre, et le 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme dont la célébration s’est étalée sur toute l’année en cours. Toutes les initiatives entreprises dans le cadre de ces événements ont été structurées sur l’exigence fondamentale de « Ne laisser personne de côté ».

C’est dans ce contexte que je voudrais humblement partager avec vous trois (3) messages aujourd’hui.

Mon premier message est une reconnaissance des efforts entrepris à ce jour par le Gouvernement du Burundi en faveur des personnes vivant avec handicap.

Les améliorations tant désirées dans la vie des personnes handicapées, en général, et des enfants en particulier, exigent des réformes structurelles à travers des lois et politiques adaptées à la situation particulière de ces groupes et permettent d’assurer leur développement durable. Il convient de reconnaître les progrès réalisés par le Burundi, notamment l’adoption de la loi N°1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi ; la stratégie nationale d’inclusion des personnes handicapées et la mise en place du Comité national des personnes handicapées. Ce sont là des avancées positives à louer.

Mon second message porte sur le besoin collectif de faire plus.

Les difficultés auxquelles font fassent les personnes handicapées dans la jouissance de leurs droits interpellent le Gouvernement et ses partenaires de poursuivre les efforts entrepris pour que le cadre légal et institutionnel soit traduit en impact et en transformation visible des conditions de vies des personnes vivant avec handicap, dont les enfants.

Le leadership du Ministère ayant les Droits de la Personne Humaine dans ses attributions est déterminant, tout comme les institutions en charge de la promotion des Droits de l’homme ainsi que toutes les parties prenantes dans un élan de complémentarité.

C’est à cet élan de collaboration agissante que nous appelle le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur António Guterres, lorsqu’il rappelle que, « pour atteindre les objectifs de développement durable, il faut tenir la promesse de ne laisser personne de côté, en particulier les 1,3 milliard de personnes handicapées dans le monde » tout en faisant le constat amer qu’aujourd’hui « les personnes handicapées continuent de se heurter à une discrimination systémique et à des obstacles qui limitent leur véritable inclusion dans tous les domaines de la société ».

Mesdames et Messieurs,

Distingués invités,

Avec mon troisième message, je voudrais confirmer l’engagement du Système des Nations Unies à travailler sans relâche avec le Gouvernement du Burundi et les autres partenaires au respect et à la préservation des droits des personnes vivant avec handicap et à ne laisser personne de côté.

Je voudrais vous assurer de la ferme volonté du système des Nations Unies à accompagner les efforts du Gouvernement dans la création d’un environnement plus favorable à la jouissance et l’exercice des droits humains. A cet égard, nous utiliseront entre autres instruments le Plan-cadre de coopération pour le développement durable du Burundi 2023-2027 signé entre le Gouvernement et le système des Nations Unies, ainsi que toutes les initiatives individuelles et conjointes des agences des Nations Unies. Je ne doute pas que les autres partenaires en développement s’inscrivent dans la même dynamique.

En outre, je voudrais souligner que notre partenariat avec l’Institut Saint Kizito s’inscrit dans la dynamique de « Ne laisser personne de côté ». Il est réconfortant de voir comment la mobilisation de l’ensemble du système des Nations Unies apporte un changement positif dans la vie de nombreuses personnes à risque de marginalisation. C’est pourquoi, j’apprécie à sa juste valeur le soutien multiforme de l’UNICEF, du FNUAP, du PAM, du HCR et du Haut-Commissariat aux droits de l’homme pour briser l’isolement des enfants de Saint Kizito. Aussi symboliques soient-elles, ces actions revêtent une grande importance pour les enfants de Saint Kizito, victimes d’une double discrimination du fait de leur handicap et de leur âge.

Pour la suite, nous nous engageons à travailler pour que les considérations relatives aux personnes handicapées soient prises en compte à tous les niveaux de prise de décisions, conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et participent à tous les efforts déployés par les pays pour atteindre les objectifs de développement durable, qu’il s’agisse de l’élimination de la pauvreté ou de la santé, de l’éducation et de l’action climatique ainsi que la formation professionnelle et les activités génératrices de revenus.

Je nous invite donc à dépasser le cadre solennel de la célébration d’aujourd’hui et à nous engager dans des actions concrètes et transformatrices qui soient d’un appui efficace à l’Institut Saint Kizito et apportent un changement palpable dans la vie des enfants. Lorsque nous auront écouté les témoignages et remarqué les réalités difficiles de cet Institut, nous n’aurons plus d’excuses de dire que nous ne savions pas.

Pour finir, je voudrais à nouveau vous remercier, vous toutes et tous qui êtes présent(e)s aujourd’hui avec nous.

Je vous remercie de votre aimable attention !!!

1 / 5

Communiqué de presse

01 décembre 2023

Journée Mondiale du Sida de 2023 - Message du Secrétaire général de l’ONU

Les décès liés au sida ont chuté de près de 70 % depuis 2004, année la plus meurtrière, et le nombre de nouvelles infections à VIH est au plus bas depuis les années 1980.

Pourtant, aujourd’hui encore, chaque minute, une personne meurt du sida.

Nous pouvons – et nous devons – mettre fin à la menace qu’il fait peser sur la santé publique d’ici à 2030.

Pour atteindre cet objectif, il faut mettre en application le thème de cette année et « confier le leadership aux communautés ».

C’est grâce à elles qu’il sera possible d’éliminer le sida.

Et ce, qu’il s’agisse d’accéder aux traitements, aux services et au soutien nécessaires ou de militer sur le terrain pour que toutes les personnes puissent exercer leur droit à la santé.

C’est en soutenant celles et ceux qui sont en première ligne que nous gagnerons la lutte contre le sida.

Le leadership des communautés doit donc être au cœur de tous les plans, programmes et budgets et de toutes les activités de suivi en lien avec le VIH.

Nous devons également lever les obstacles à ce leadership et faire en sorte que les groupes locaux de la société civile puissent avancer dans leur travail essentiel.

Plus que tout, nous avons besoin de financements.

La lutte contre le sida dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire souffre d’un déficit de 8 milliards de dollars par an.

Il faut notamment accroître le financement des programmes locaux menés par des personnes vivant avec le VIH ainsi que celui des initiatives de prévention conduites par les communautés.

Le sida n’est pas invincible.

Finissons le travail : aidons les communautés à mettre fin à ce fléau dans leurs quartiers, dans leurs pays et dans le monde entier.

***

1 / 5

Communiqué de presse

13 novembre 2023

Lancement officiel du Programme de Développement de l’Entrepreneuriat Rural (PRODER)

Le Fonds International de Développement Agricole coopère avec le Burundi depuis plus de 40 ans, il a déjà appuyé 13 projets de développement agricole, le PRODER en est le 14è.

L’objectif du PRODER est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la nutrition et de la sécurité alimentaire des communautés rurales. Son objectif de développement est de promouvoir de manière équitable et inclusive l’entrepreneuriat des jeunes ainsi qu’un environnement propice au développement des entreprises agropastorales et au renforcement de la résilience des pauvres ruraux les plus vulnérables.

Le PRODER sera exécuté à travers la composante de développement inclusif des entreprises des jeunes ruraux et celle de la promotion d’un environnement favorable au développement des entreprises agropastorales. Il touchera 85.000 bénéficiaires dont 80.000 issus des ménages ruraux pauvres et 5.000 constitués des fournisseurs de biens et de services qui seront renforcés par le programme.

Les produits attendus des interventions du PRODER sont entre autres : 7.840 microentreprises rurales viables créées ou consolidées, 39.000 emplois ruraux décents et durables créés ou consolidés, 52.000 porteurs d’initiatives économiques et d’entreprises formés et accompagnés dans l’élaboration des plans d’affaires bancables, 40.000 porteurs de projets agricoles appuyés dans le développement de l’agribusiness (en particulier les jeunes, les femmes et les peuples autochtones Batwa), 30.000 personnes accéderont aux hangars ou magasins de stockage, un abattoir moderne, une usine de transformation de la viande et une usine d’emballage seront construits .

Le PRODER est exécuté dans 12 provinces à savoir Bubanza, Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Muyinga, Karusi, Gitega, Muramvya, Ruyigi, Rutana, Makamba et Bururi.

Le Ministre de l’Environnement de l’Agriculture et de l’Élevage son Excellence DODIKO Prosper apprécie la collaboration et les appuis du FIDA.

Le Directeur pays du FIDA au Burundi, HABTE SELASSIE DAGMAWI a indiqué que le FIDA investit dans les personnes qui constituent la base des systèmes alimentaires - les petits producteurs, les femmes et les jeunes entrepreneurs dans les zones rurales.

« Notre tâche consiste à faire en sorte que ces femmes, ces hommes et ces jeunes disposent des outils, des services financiers, du savoir-faire et du soutien nécessaire pour faire évoluer l'agriculture et les systèmes alimentaires ».

Les projets et programmes appuyés par le FIDA permettent d'améliorer l’accès des ruraux pauvres aux marchés et aux services, afin d’accroître leur production et leurs revenus. Les interventions du PRODER auront pour effets une meilleure implication des jeunes dans le développement des entreprises rurales, une amélioration de l’environnement pour le développement de l’agribusiness et le renforcement des services du MINEAGRIE pour une transformation rurale efficace.

---------------------------

Contact

Espérance Ndayikengurukiye

Consultante Communication

Projets financés par le FIDA au Burundi

Téléphone : + 257 79 997 331

Courriel : esperance.ndayikengurukiye@programmefidaburundi.org

1 / 5

Dernières ressources publiées

1 / 11

1 / 11